昔から司馬遼太郎という人にはやや苦手意識がある。

『竜馬がゆく』や『坂の上の雲』なんかの文体や価値観にどうも馴染めなかった。やたらに人気があるので、それに対する警戒もあったかもしれない。

だから、韓国の紀行モノを探していて手にとった『街道をゆく』が意外に面白く、済州島編、対馬・壱岐編まで読んでしまったというのは、自分でもちょっと意外な展開だ。

文体など鼻につくところはもちろんあるが、それなりにバランスはとれているし、興味深いエピソードがバランスよく紹介されている。金達寿や姜在彦といった在日の文化人らが魅力的に描かれているのもいい。朝鮮文化の基層みたいなものと儒教社会のあり方を整理する視点も、私にとってはひじょうにわかりやすかった。

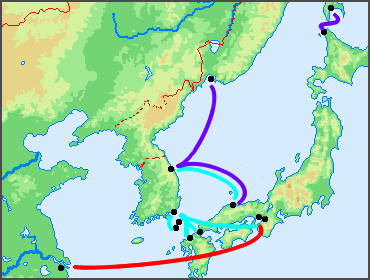

とはいえ、日韓の歴史というやつはどんな風に書いたって誰かから非難されるという厄介なものであることは確かだ。私が「バランスよく」などと言ったところで、冗談にしか聞こえないかも。あるいは、これらを読んで司馬遼太郎の「隠れた朝鮮蔑視」が見えるなどと言われれば、まあその通りなのかもしれないし、そういう次元でいえば私にも当然あるだろう。私としてはそんなことよりも、日韓を船で往復する愉快な旅を夢想しているところ。結構、たくさん航路があるんだなあ。対馬にも行ってみたいし、でもやっぱ関釜フェリーとフグとエイの旅か。

地図はフェリーで海外旅行へ行こう!より

ところで、この「街道をゆく 壱岐・対馬の旅」のなかで壱岐に伝わる愉快な豆腐譚が出てくる。豆腐が病気になり、それを知ったダイコンとゴボウとニンジンが見舞いにいくというような話だ。途中は省略するが、最後に豆腐が「しかし私アもう、もとのまめ(健康)にはなれまっせんでつせう」と泣き出す。ここから、日韓の豆腐事情について調べるあたりも、ちょっと楽しい。

韓国のドラマなどには、刑務所に豆腐をもって迎えにいくというシーンがある。これはどうも「豆腐のように真っ白になって出直せ」という意味のほか、「二度と監獄に戻らないように

(豆腐が豆には戻れないように)」という意味もあるらしい。だとすると、まめ=健康は日本起源ぽいが、豆には戻れないというのは韓国起源かもしれない……。