グローバル化のような地球規模の現象と、個人や地域が遭遇するとき。そんな、「出会い」に興味があります。もっとも普遍的な現象でありつつ、ものすごく個別的であるというような。食文化にしても音楽にしても、世界には、そういう出会いがたくさんあって面白い。ありふれていて、でもいとおしい。そして、ときに文化が一色に塗りつぶされたと思ったら、そこにひょっこり新しい文化が生まれていたりするわけです。

松島憲一『とうがらしの世界』という本のなかに、長野県の南のほうで昔、食べていたという「青唐辛子が味噌に突き刺さっている、山仕事をする人のためのお弁当」が出てきます。

アルマイトの大きいお弁当箱の三分の二に麦ご飯、残りの三分の一には味噌が詰められていて、その味噌に煮干しと鈴ヶ沢南蛮の青唐辛子が突き刺さっているという豪快なものだった。

唐辛子は腹に切れ目が入れられて、中に味噌が入り込んだ状態になっている。昼食までの時間でほどよく味噌漬けになった唐辛子や煮干しを囓り、味噌をなめながら、麦飯をかっ込んだのであろう。さらに、麦飯を食べきったところで、山の清水を湧かしたお湯で残りの味噌を溶いて、味噌汁にして飲み干すのだそうだ。

松島憲一『とうがらしの世界』

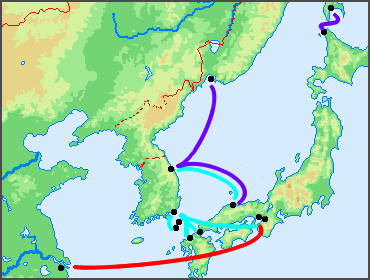

唐辛子というのは、かつて世界中を席巻した、いわばグローバル化の権化。それが各地でもはや風土となり伝統となり自然に息づいているわけです。無理矢理比較するなら、たとえば私は最近、タイのヒップホップというのが面白くてよく聴いています。もちろん、日本を含めすべての国でヒップホップは、すでにそれぞれの独自路線を進みつつあるわけです。

そんなからくて美味しいグローバル化を感じさせる本をもう一冊。小林樹『日本の中のインド亜大陸食紀行』は、おもに南アジアから日本各地へ移住してきた人たちの経営するレストラン、さらにはお祭りや宗教行事で食べられている料理などを紹介している労作です。この方は最近、インド全土の食べ歩き本も2冊組で出されました(『食べ歩くインド』)。

ところで、『とうがらしの世界』の著者である松島さんとは、ずいぶん前に一度お目にかかったことがあります。私は当時、ひよこ豆ドットコムという豆サイトを運営していて、確かその掲示板を通した「オフ会(!)」でネパール料理をご一緒したのです。真面目な研究者である松島さんの他、ふらふら遊んでいる私、料理研究家やアーティストの方などがいました。インターネット初期という懐かしさを感じがさせるエピソードです。もちろん、今もっとも強力なグローバル化は新型コロナウィルスでしょう。こっちはからいじゃなくて、つらい。早く『日本の中のインド亜大陸食紀行』で紹介されているような美味しい料理を食べにいきたいと願わずにはいられません。