豆について書かれた本は一癖も二癖もあって面白い! |

|||

マメな豆の話――世界の豆食文化をたずねて 吉田よしこ著/平凡社新書/2000年/760円 |

|||

|

一冊まるごと世界の豆知識。素敵な本である。 書名と著者名をつづけて声に出してみるだけで愉快な気持ちになってくる。 著者の吉田よし子さんは熱帯植物の食品利用を専門に『熱帯の野菜』『熱帯のくだもの』などの著書がある。豆の専門家というわけではないが、東南アジアや南アジアの食文化を探るうちに世界の食文化における豆の重要さに気づき、一冊まるごと豆について書いてしまった、という具合であろうか。 大きく分けると、東アジア地域の豆腐や納豆などの大豆加工食品(第2章)、「豆の王国」インドからの詳細なレポート(第3章。ヒヨコマメだけで10ページ以上さいている)、南アメリカ大陸産のアイスクリームビーンなど不思議な豆たち(第3章)、世界に広がる野菜、果物としての豆(第5章)といった内容。非常に濃く、新書というジャンルで成り立つのか、不安になるほどであるが、あくまでも「食べる人」「旅する人」としての記述であり、決して学問的ではない。 歴史のなかの人間と豆の関わり、21世紀における豆の役割など、示唆に富む楽しい豆談義が展開されており、いまだ数少ないこのジャンルにあって、実に貴重な入門書といえるだろう。 こんな書評もあります |

||

辰巳芳子のことことふっくら豆料理――母の味・世界の味 辰巳芳子著/農山漁村文化協会/1991年/1943円 |

|||

| こちらも思い入れたっぷり、味わい深い本だ。 江戸っ子の母から受け継いだ家庭の味・豆から、スペイン、イタリアで発見した世界の豆料理まで、著者の豆とのつきあいが独特の文体で語られる。 「豆のように上質な食物を、これほど、砂糖と密着させて食べている民族は、どこにもありません。これはけっしてほめるべき傾向とはいえないでしょう。かといって、単純に昔に還るわけにはいきません。そこでとうとう私の豆の旅が始まってしまいました。旅を始めて十五年、食べものの旅にしては短いと思っています」 なんとご本人は大正生まれ。なんと先進的な豆観の持ち主であることか。 大豆、枝豆、大豆加工品、小豆、世界の豆を使ったレシピも豊富だ。ただし、「漉し餡の作り方」だけで数ページを割くなど、この本の通り豆料理に取り組むのは一般人には至難の業である。 「小豆は産地によって、あくの持ち方、あんのとれ方の分量まで違う。同じ豆でも、新豆とひね豆では差がある。また、作る菓子によってもさらしの度合いを変えねばならない。どの位水を使い、どの位水を替えるかは、そのときどきによって異なるのである。いわくいいがたいことであり、自分の体験を重ねて、ものごとを会得する面白さがここにある」 ただひれ伏すのみである。文章をじっくり味わって、あとは適当に自分で「体験」することを勧める。 |

|||

ビーンズクッキング――豆はおいしい 豆はたのしい 柴田書店編/柴田書店/1998年/2200円 |

|||

|

いまどきのお洒落な料理本である。 サブタイトルがいいのでこのサイトのキャッチフレーズにパクらせていただいた。こういう本が出るようになると、豆料理にもようやく市民権が与えられた感じがする。 本書は「1990年代になってアメリカでは豆料理ブームともいえる現象がおきています」ということで、ニューヨークの有名シェフたちに取材し、得意の豆料理レシピを紹介しようというもの。ブームといえるかどうかはともかく、世界各国から料理人が集まるニューヨークならではの企画といえるが、派手に飾った創作料理などはいかにもニューヨーク風でイマイチ。 「ひよこ豆・COM」でもイチオシのメニューであるファラーフェルやハモス(フムス)をはじめ、ラテン・アメリカ系、中近東系、地中海系、アメリカ伝統料理系(ポーク・ビーンズなど)と、ヴァラエティ豊か。ビジュアル的にもとても可愛く編集されていて、写真も美味しそう。難しいことはどうでもいいから、とにかく美味しい豆を食べたい、という向きにはお勧めの一冊だ。 柴田書店による紹介ページ |

||

ビーン・ブック――世界の豆料理 オードブルからデザートまで パトリシア・グレゴリー著/新井雅代訳/朝日新聞社/1996年/1165円 |

|||

| 著者はイタリア系アメリカ人の料理研究家。夫の仕事で世界各地に暮らし、さまざまな豆文化に接してきたとのこと。世界の豆料理レシピ集であり、充実の一言につきる。 「豆のイメージは変わりました。豆、とくに乾燥豆は、いまやスターです」と序文で言い切っている。どうやら上の『ビーンズブック』で書かれているニューヨークのブームも嘘ではないらしい。「はしがき」を寄せている医学博士は「たかが豆」と口をすべらせているが……。 原書のタイトルは「ビーン・バンケッツ」すなわち「豆の饗宴」である。なぜこの日本語タイトルにしなかったのか。 オードブルからデザートまで、南北アメリカ、アジア、アフリカ、ヨーロッパまで世界中の豆レシピを集めたこの本はまさに「饗宴」の名にふさわしい。ただし、すべてモノクロで料理写真はなし。ヴィジュアルにうったえてこないと料理する気にならない、という人には不向きである。外国の料理本はなかなか使いにくいことが多いが、日本向けにアレンジした翻訳もしっかりしている。 |

|||

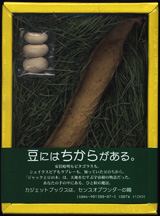

ガジェットブックス センスオブワンダー不思議な標本 魔法のマメ エクスプランテ/2001年/1280円 |

|||

|

|

||

| 本というよりは、小冊子(左)のついたオモチャという感じ。巨大なナタマメの実物標本とナタマメの種。ブックレットは16ページと薄いが、豆の文化史が楽しく紹介されている。単に食べるだけの豆というだけでなく、その歴史や人間との関わりを見つめる視点に好感がもてる。 エクスプランテによる紹介ページ |

|||

| 豆記事 | |||

| 雑誌の記事にも、熱烈な豆への愛を表明したものがあります |

|||

| 季刊 中南米マガジン vol.9 「愛しのブラックビーンズ」 筆者:すずきさち/2001年/476円 中南米方面に出かけると必ず市場で豆を物色するという筆者すずきさちさん。相当な豆ラヴァーであるとみた。この記事の主役はキューバやブラジルでよく見かける黒いんげん豆、通称ブラックビーンズである。かの地では定番中の定番であるこの豆がいかに食されているのか、興味深いレポートである。さらに日本での栽培にまで挑戦してしまうあたり、当サイトにもちょっと似たテイスト? 中南米マガジンのHP |

|||